发布时间:2021-12-02 11:52:13 点击:1193 来源:

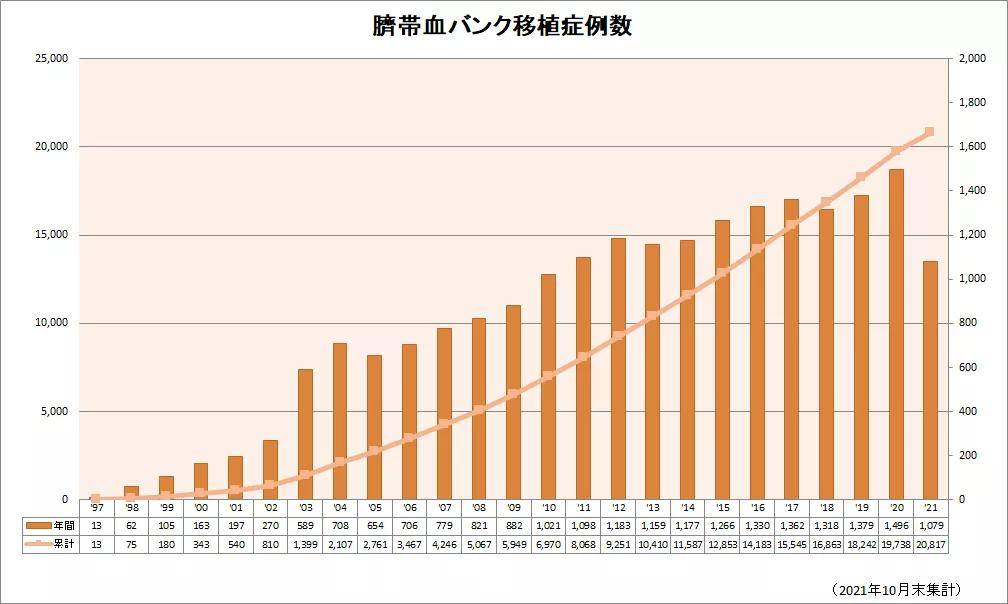

截止到今年 10 月底,日本脐带血移植已完成 20817 例。

人口只有全球的不到 1/70,却贡献了全球脐带血移植数量的 1/3 还多。

日本为什么如此「倚重」脐带血呢?

图源:日本红十字会

01

原子弹:

日本的黑色记忆

谈到造血干细胞的研究史,日本有着一段黑色记忆。

在广岛、长崎,一些幸存者躲过了原子弹的杀伤,但却在数周内死去。科学家们发现,他们的身体失去了造血的能力。

可以说,正是这一现象的研究,促进了造血干细胞的发现。

图源:《干细胞革命》

1956年,E. Donnall Thomas 完成了世界上第一次成功的骨髓移植。

1963年,《Nature》刊登了加拿大科学家James E. Till 和 Ernest A. McCulloch的文章,他们发现了造血干细胞。

1988年,世界骨髓捐赠机构的前身——欧洲血液和骨髓移植的免疫生物学工作组(EBMT)成立。

同一年,世界第一例脐带血移植成功,一种可实体保存、即时取用的造血干细胞来源出现了。随后,美国率先建立了脐带血家庭库和公共库。

1994年,日本也完成了第一例脐带血移植,1995年建立了第一家脐带血库。

02

三分之一:

日本脐带血移植数量领先

2016 年,日本当年的脐带血移植就超过了骨髓移植,并维持在每年 1300 例以上。

对比一下,美国现在每年大概 500例,中国今年有望增加到 700例*。显然,日本的数字可观,相当于中美两国之和。

* 除移植外,脐带血还有辅助移植、再生医学两个主要应用分类。脐带血移植数据要小于出库数据。

不过,这并不是因为脐带血库存有优势。最近几年,日本脐带血公共库存维持在大约1万份左右。

图源:日本红十字会

原因可能在骨髓库。

日本骨髓库目前有 53 万志愿者,平均年龄已经超过 40岁。

作为参照,日本招募志愿者年龄最大 54 岁。中华骨髓库的入库年龄最大 45 岁,采集年龄最大 55 岁,而中华骨髓库 35 岁以下占比 49.5%。

可以说,日本骨髓库「老了」。

年龄对造血干细胞、间充质干细胞活性的影响已经得到多项研究证实:比如《健康供者年龄及性别对骨髓造血干细胞含量的影响》、《不同年龄段人骨髓间充质干细胞生物学特性的研究》等,干细胞活性会随年龄增长而降低。

03

老龄化:

让脐带血更重要

与骨髓移植相比,脐带血移植等待时间短,捐献者负担更小。

尤其是当患者年纪特别大时,亲属往往也年纪太大而不能捐献骨髓,脐带血就成了一个选择。

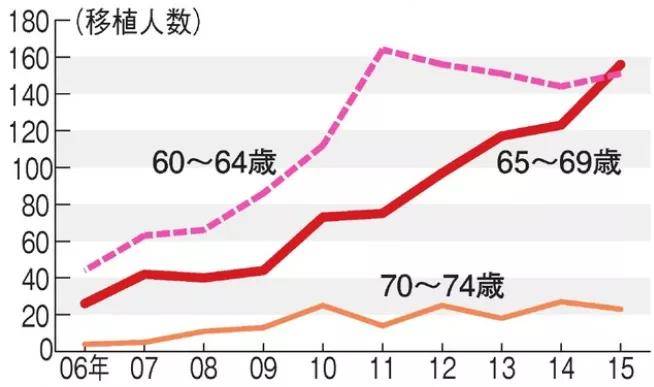

日本造血细胞移植数据中心的一项调查显示,从2006年开始的10年间,65-69岁的脐带血移植人数增加了5倍多,70-74岁的脐带血移植人数也在增加。

图源:朝日新闻

脐带血移植在日本的造血干细胞移植中占比逐年增加。在新冠疫情的影响下,这一趋势又进一步增强。

日本的经验总结下来就是,面对「老龄化」的压力,脐带血变得更加重要了。

04

iPS:

诱导多能干细胞魔法

此外,由于山中伸弥的成就,日本也高度重视诱导多能干细胞 (iPS细胞)。

多个研究机构分别承担一个领域,如下图:

图源:京都大学

2016 年,日本京都大学 iPS 细胞研究所(所长 山中伸弥)用新生儿脐带血制备了用于再生医学的储备用 iPS 细胞。这一研究成果无疑从质量和数量上,都能放大脐带血的作用。

2019 年,东大医科学研究所山崎聪副教授等使用液体浆糊中的主要成分,世界上首次在维持未分化特性的前提下,持续增殖培养造血干细胞一个月以上。这一研究有望被用于造血干细胞的体外培养,从而提高骨髓库和脐带血库的应用效率。

因此,随着诱导多能干细胞技术的发展,脐带血的潜在价值也在不断发展。

也许有一天,除了脐带血可以存起来,人们还会拥有保存脐带血 iPS 细胞的选项